オール武満徹プログラムの演奏会である。当日券を買い求めての入場。

席は、2階C5列19番。

改修工事前のサントリーホールに行くのは、これが最後となりそうだ。

演奏会のフライヤー。

プログラム冊子。

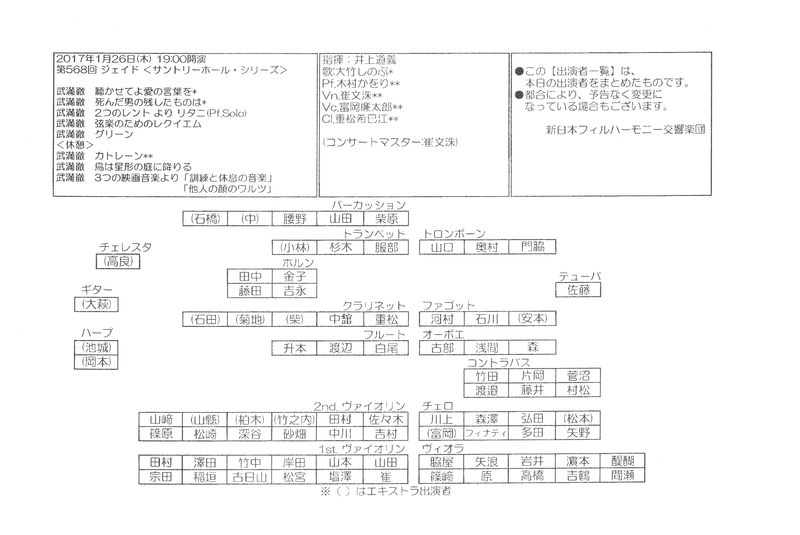

メンバー表がはさみこまれていた。

曲 目 シャンソン「聞かせてよ愛の言葉を」(蓄音機での再生)

武満 徹(山下康介編曲) 死んだ男の残したものは

武満 徹 二つのレント(抜粋)

武満 徹 リタニ-マイケル・ヴァイナーの追憶に-

武満 徹 弦楽のためのレクイエム

武満 徹 グリーン

武満 徹 カトレーン

武満 徹 鳥は星形の庭に降りる

武満 徹 訓練と休息の音楽-「ホゼー・トレス」より-(3つの映画音楽)

武満 徹 ワルツ-「他人の顔」より-(3つの映画音楽)

武満 徹(山下康介編曲) 死んだ男の残したものは

武満 徹 二つのレント(抜粋)

武満 徹 リタニ-マイケル・ヴァイナーの追憶に-

武満 徹 弦楽のためのレクイエム

武満 徹 グリーン

武満 徹 カトレーン

武満 徹 鳥は星形の庭に降りる

武満 徹 訓練と休息の音楽-「ホゼー・トレス」より-(3つの映画音楽)

武満 徹 ワルツ-「他人の顔」より-(3つの映画音楽)

「今日は、武満さんをもう一度ここに呼び戻したいと思います」。以後、曲間には井上さんのMCが入る形で進行した。

このシャンソンを聴いて、15歳の武満氏は、音楽に一生を捧げようと思ったのだそうだ。武満氏を音楽の道に引き込んだ発端の曲を、SPで再生。武満氏は、3拍子や3連符を多用したそうで、その原点はここにあるらしい。

途中、床に置かれていた大きなラッパ管を、井上さんが蓄音機に接続し、開口部を時計回りに動かして客席に聴かせた。

蓄音機を提供された、マック杉崎さんという方もステージに登場した。1933年にイギリスで作られた蓄音機なのだそうだ。

マック杉崎さんは、各国の大使館を料理人として渡り歩いた方で、蓄音機の道のプロでもあるらしい。

蓄音機がかたづけられ、舞台転換。オケが登場した。

次は、「死んだ男の残したものは」。オケの伴奏で大竹しのぶの歌。

個人的な思い出を言えば、この曲は、中学生の時に親に買ってもらった、森山良子のアルバム「カレッジフォークアルバムNO.2」のA面の最後に収録されていたのを聴いて知った(ついでに言えば、「さとうきび畑」もこのアルバムで初めて聴いた)。

母が、ジャケットを見て「武満徹が作曲したんだ!」と驚いていた。おそらく、クラシック畑の作曲家である武満徹がフォークシンガーの歌う曲を書いたことに驚いていたのだろうが、当時の私は、武満徹という人そのものをまだ知らなかった。

次は、木村かをりさんが登場した。

19歳の時に作曲された「二つのレント」は、その後楽譜が紛失し、58歳の時に「リタニ」として作曲し直されたとのエピソードが紹介された。

「二つのレント」の冒頭部が演奏された後、「リタニ」が全曲演奏された。2曲からなる「リタニ」の1曲目は中低音、2曲目は高音域も使う音楽。ドビュッシーを思わせる響きだった。全曲の最後は三和音。GesDur、もしくはFisDur?

ピアニストの意向でトークはなし。代わってどうしてもこの人を呼び入れたい、と娘さんの武満真樹さんが登場。

あなたは、武満さんがいくつの時の子供なんですか、という話に始まり、家で作曲活動をしている時の様子の話、作曲家は普通作曲だけでは飯が食えないが、生活は苦しかったか、などのトーク。

「レクイエム」みたいな暗い曲を書く人は、家でも暗い人だったか、との質問に、そうではなく自分から見たらラテン系の人だった、との答え。天秤のように、作曲の時の自分とバランスを取る別の自分がいたようだ、との話だった。

そして、その「弦楽のためのレクイエム」。

聴きながら、ある種の旋律美を持つ音楽だと感じた。

また、この日の演奏はとても美しかったが、この音楽は、もっと冷たいあるいは苦く厳しい響きを出せるのではないかとも感じた。そういうものが聴きたければ、ショスタコーヴィチやバルトークを聴けばよく、これが武満徹の世界ということかもしれないが。

次は、この日初めてのフル編成での管弦楽曲、「グリーン」。

井上さんによると、委嘱で書いて一躍有名になった「ノヴェンバー・ステップス」が、武満氏本人はあまり好きではなく、自分の先生と思っているドビュッシーを真似て作ったのが、この「グリーン」だそうだ。

いわゆるタケミツトーン。ドビュッシーとの親近性を感じる。

フル編成と書いたが、この曲に限らず、武満氏のオケ曲はどれも響きが薄い。

井上さんは、「レクイエムとは違ってグリーンはとても肯定的な音楽だ」と言われたが、私にはそうは感じられなかった。

ここで休憩。

後半は「カトレーン」から。

最初に井上さんのトーク。

武満氏の音楽は、善と悪、明と暗といった対立主題を使わないのが特徴。自然や庭を見ているような音楽。庭と言っても、ヨーロッパの庭園のようにどこまで行っても平らな場所に人工的に作られたものではなく、山もある自然のもの。どこで始まってもどこで終わってもいいような音楽。

ただ、武満氏は、そういう音楽の最後に、聴き手の肝っ玉をつかむ音を必ず持ってくる。「グリーン」の最後のオーボエがそうだし、この後演奏する曲でもそうだ、という。

「カトレーン」は、1975年に新日本フィルがタッシと小澤(征爾)さんで初演しているが、楽屋で、その時に演奏した人はいるかと聞いたら、誰もいなかったとのこと。

「カトレーン」には、どこか日本的な空気、あるいは静謐さがあると感じる。クラリネットのソロに、「ノヴェンバー・ステップス」の尺八を思い起こさせるものがある気がする。

武満氏の音楽は、どの曲でも、サウンドを作る上での打楽器の役割が大きいと感ずる。

演奏後、「この曲はとても難解です。指揮は死ぬほど難しい」と井上さん。指揮者の右手すぐそばに置かれたピアノの音が、客席ではほどよく聞こえても、指揮台にいると風呂場で聴いているようにうるさく、他の楽器の音が聞こえないのだそうだ。

次は「鳥は星形の庭に降りる」。武満氏は、何かのきっかけがないと作曲できないと言われていたそうで、この曲は氏が見た夢がきっかけになって47歳の時に作られたとのこと。

今、武満氏の音楽の響きにおいて打楽器の役割が大きいと書いたが、「鳥は星形の・・・」を聴いていると、打楽器だけではなく、木管も金管も弦もハープも、それぞれの役割を十全に果たして、全体としての響きを作っていると改めて実感する。しかしあくまで響きは薄い。

井上さんから、「指揮者としては、本日のプログラムはここで終わっています。後はアンコールのつもりで聴いて下さい」。

最後は、100本を超える映画音楽の中から、井上さんが勝手に選んだ、という2曲が演奏された。

「武満さんにはもっと長生きして、指揮をしてもらいたかった。自分の曲の指揮がどれだけ難しいか知ってもらえば、易しい曲を書いてくれたのでは」(笑)。

「これからやるのは、そういうんではない音楽です。前向きな気分でお帰りいただけると思います」。

踊るような指揮でのワルツの演奏は、楽しかった。自分でも弾く機会があれば、と思った。

21:15終演。

良い企画の楽しい演奏会だった。