6日(土)、すみだトリフォニーホールで行われた、新日本フィルハーモニー交響楽団の山本直純特集の演奏会に行ってきた。

相前後して、3日(水)にはミューザ川崎で同じオケによる類似の企画の演奏会が行われたが、幸いにもその両方に行くことができた。

(先にチケットを買ったのは、このトリフォニーの方。ミューザは平日の午後公演だったので、前日まで行けるかどうかわからなかった)

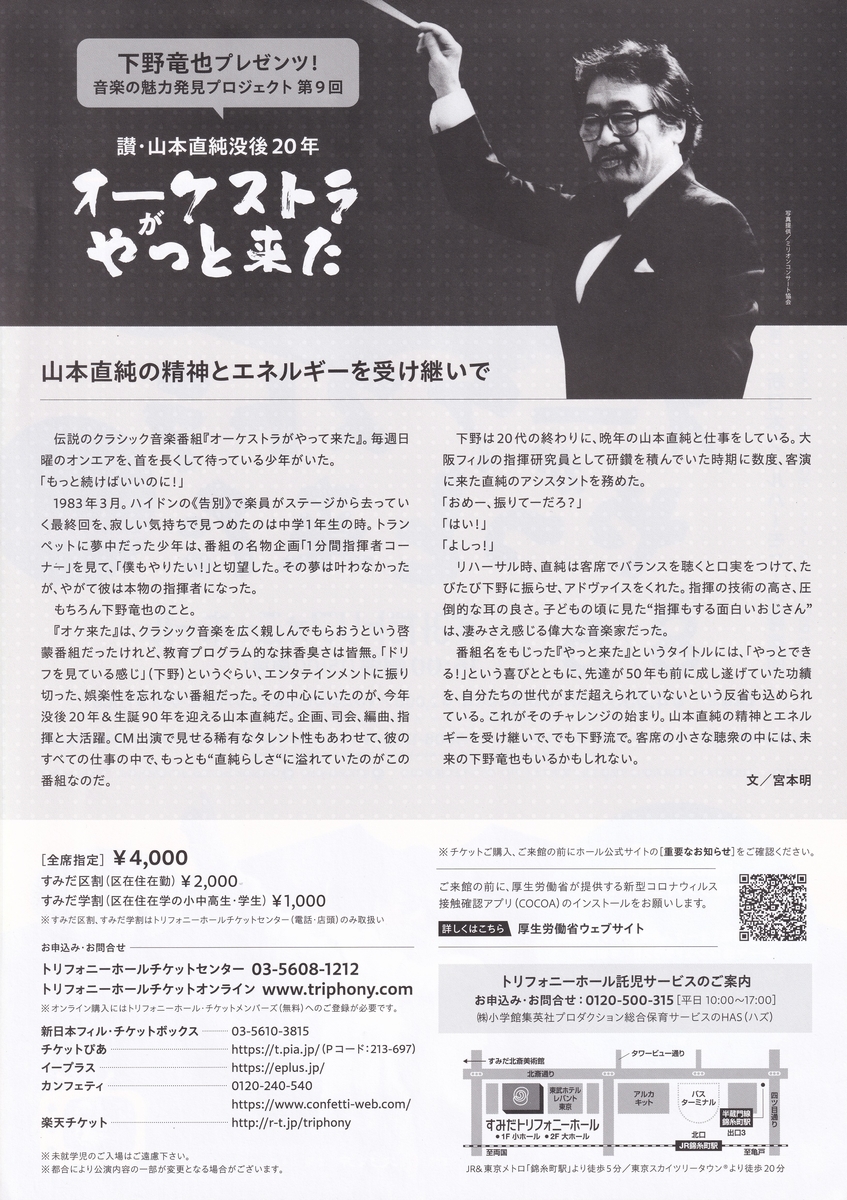

演奏会のフライヤー。

●下野竜也プレゼンツ! 音楽の魅力発見プロジェクト 第9回 讃・山本直純没後20年「オーケストラがやっと来た」

日 時 2022年8月6日(土) 15:00開場 16:00開演

会 場 すみだトリフォニーホール

指 揮 下野竜也

管弦楽 新日本フィルハーモニー交響楽団

曲 目 山本直純 白銀の栄光(1972年札幌オリンピック行進曲/管弦楽版)

山本直純 交響譚詩 シンフォニック・バラード

J.シュトラウスⅡ(山本直純編曲) 常動曲

山本直純編纂 オーケストラのためのデモンストレーション

1分間指揮者コーナー ブラームス ハンガリー舞曲第5番

ドヴォルザーク(山本直純編曲) ユモレスク

[アンコール] 山本直純 男はつらいよ

プログラム冊子から。

私の席は、2階1列17番。最前列の中央からやや下手寄りの席だった。

座ると、正面のスクリーンに直純さんの写真が映し出されている。指揮姿はもちろん、子供の頃の写真などもあった。

合間に略歴も出たが、1964年の東京オリンピックで、床運動の公式ピアニストを務めたとあった。

土曜日とあって、会場はほぼ満席。

オケはヴィオラ外配置の13・12・10・8・6。チェロの桑田歩先生は降り番だった。

ミューザではコロナによる指揮者の交代があったが、この日は、下野さんが無事登場。

前半の2曲は、3日前にも同じオケで聴いている。

「白銀の栄光」は、ミューザでの演奏よりも気持ち重厚な感じがした。

演奏会は、下野さんのMCで進行した。

直純さんには、純粋なオーケストラ曲はそう多くないとのこと。

「交響譚詩 シンフォニック・バラード」はその数少ない一つ。「オーケストラがやって来た」の終了にあたり、新日本フィルのために書かれた曲と紹介された。

下野さんがこの曲を指揮するのは初めてで、楽譜を見たら、音符も字もとてもきれいで驚いたとのこと。典型的なA型、緻密な楽譜なのだそうだ。

楽譜の最初の2ページを読んで、直純さんは番組の終了がさみしかったのではないかと思ったとおっしゃっていた。

「直純さんはこの曲を書きながら泣いていたと思います」。

第3楽章は葬送行進曲であり、終わる番組に曲を書いてくれと言われたことへの一つの反抗だったのではないか。終曲のコーダで、「オーケストラがやって来た」のテーマが出るところでは、「番組をまだ続けたい」という気持ちを感じる、とも。

そういう曲を、直純さんが愛した新日本フィルと演奏します、と演奏が始まった。

ミューザ、トリフォニーとこの曲を2回聴いて、改めての感想は、「オーケストラのためのディヴェルティメント」だな、ということだ。

前半の2つの楽章は、イージーリスニング的に過ぎる気もするが、楽しい。

一方、下野さんの話を聞いたからかもしれないが、後半の2つの楽章からは、作曲者の心情、心の叫びのようなものが聞こえてくる気がする。

第4楽章の頭で、木管が奏する「オーケストラがやって来た」のメロディは、最後のコーダで金管によって強奏されるが、シュトラウスⅡ世のあの単純なメロディが咆哮とも言えるテイストに変容するのを聴いて、ショスタコーヴィチのようだと思った。

Facebookに演奏会評を投稿された山崎浩太郎氏によるとアイヴズのようだと

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkotaroyamazaki1963%2Fposts%2Fpfbid0VA8JqPGFSq5KtQWw3F3aikzDVmLXc7S4sFRmv8DibuymWYqe9qNBsg8sdPGLwxEol&show_text=true&width=500" width="500" height="902" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

休憩後の後半は、「オーケストラがやって来た」のテーマ曲である、「常動曲」の直純さん編曲版。

客電が落ちると、往年の「オーケストラがやって来た」のオープニング映像がスクリーンに映し出された。

指揮は小澤(征爾)さん。コンマスはルイ・グレラーさんだ。

そうそう、高校生の私は、これを観ながら指揮のまねごとをしたものだった。

画面のスーパーによると、浦和で収録された「第92回」で、アイザック・スターンが出演した回だ。

最後、直純さんも出てきて、客席と一緒に「オーケストラがやって来た」と歌うところまでで映像終了。

すかさず登場したのが、赤いタキシードに眼鏡をかけ、カツラとヒゲをつけた下野さん。会場は大受け。

改めて番組のテーマ曲が実演された。

直純さんをものまねしたような指揮。最後の歌は、下野さんがマイクを持って歌った。

次は、直純さん編纂のオーケストラのためのデモンストレーション。

下野さんのMCによると、今はプロオケによる音楽教室が盛んだが、当時はそういう活動があまり一般的でなかったとのこと。

そういう時代に、直純さんが、オーケストラの楽器紹介のための曲を編んだのが、このデモンストレーションなのだそうだ。

下野さんは大阪フィルのアシスタントをしていた時期に、直純さんがこれを演奏するのを2回聴いているそうで、それをこれから再現します、と。

打楽器。全員でドラムマーチ。

フルート、ピッコロで、バッハの「バディネリ」。以後、その楽器のソロオンリーでなく、適宜オケの伴奏がつく。当然直純さんの編曲だろう。

ここで下野さんがオケに向かって、「直純さんの指揮で弾いたことがある人はいますか」。数人が手を挙げた。

その内の1人、オーボエの楽員が思い出を語った。

オーボエ、コールアングレで「五木の子守歌」。

クラリネットは「クラリネット・ポルカ」。

ファゴットはゴセックの「ガヴォット」。

聴いていると、曲の選び方と言い、アレンジと言い、直純さんが、オーケストラというものを熟知したアレンジャーだったことがよくわかる。

木管が終わり、金管へ。

ホルンはウェーバーの「狩人の合唱」。

トランペットは「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ」。途中、ドリフターズのコントに出てきた「タブー」も使われた。

ここでトロンボーンの楽員にインタビュー。直純さんとの現場は変更変更で大変だったが、職人としてみんなを大切にまとめる棟梁のような存在だったと話していた。

そのトロンボーンは、フォスターの「夢見る人」。この曲など、選曲にもうなるし、アレンジにも練達の技を感じる。

チューバは、ワイルダーの「エフィちゃんがダンスへ行く」。

弦楽器へ。

これも弦楽器です、とハープが紹介され、グリッサンドを披露した。

弦楽器は低音域からで、まずコントラバスが、「動物の謝肉祭」の象。

チェロはおなじみ「白鳥」。これも「動物の謝肉祭」から。

ヴィオラの選曲もぐっときたなあ。メンデルスゾーン「歌の翼に」。本来は歌曲なのに、それをヴィオラに弾かせるという着想。

ヴァイオリンは、ファースト、セカンド分けることなく、全員でモンティの「チャルダッシュ」。コンマスがソロを務めた。

すべての楽器が終わったところで、全員による滝廉太郎の「荒城の月」。

ここで日本の曲を持ってくるところが直純さんです、と下野さん。

コントラバスから始まり、ヴィオラ、セカンド、ファーストとメロディが移っていく。さらに木管、金管、鍵盤系の打楽器、最後にTuttiで。

実に聴きごたえがあった。

直純さん指揮するブリテンの「青少年のための管弦楽入門」の録音が残っているが、このデモンストレーションこそ、記録に残してほしかったとつくづく思う。

次は、「オーケストラがやって来た」の人気コーナーだった「1分間指揮者コーナー」。

最初に、スクリーンに布施明さんや林家三平師匠(先代)、手塚治虫さん、ガッツ石松さんなど、番組に出演したゲストがオケを指揮するところの映像が出た。

このコーナーを知っている人はいますか、と下野さんが問いかけ、チェロの楽員が立ち上がったが、それが山本祐ノ介氏だった。オケの中で弾いてたんだ。

下野さんが見本を演奏した後、客席に向かって、誰か指揮したい人? と声をかけると、結構な数の手が挙がった。

その中から手近な席の若い男性がステージへ。

この人は心得ありと見えて、立派な指揮だった。企画の意図からは却って面白くなかったかも。

最後に、ドヴォルザークの「ユモレスク」。

下野さんのお話では、この曲ではフォスターの「スワニー河」がかぶさるが、こういうコラージュの技法は大変難しく、知識と技術が必要だとのこと。直純さんの人柄と才能が詰まった曲として、最後にこの曲を演奏します、と言って演奏された。

(清水ミチコさんのネタに、「水戸黄門」と「銭形平次」を同時に弾く、というのがあったが、あれも才能なければできないコラージュと言えるだろう)

アンコールには、やはり山本直純と言えばこれ、という「男はつらいよ」が演奏された。この1曲だけでも、山本直純の名は不滅だよなあ、やっぱり。

山本直純関連の演奏会を2つ聴けてよかった。

ただ聴きながら、山本直純という稀な才能の持ち主が一生かけてなしとげた業績を、僅か2回ばかりの演奏会で知ることは不可能だろう、とも思った。

バーンスタインの作品が今でも聴かれ続けているように、直純さんの作品についても、これを機に再評価が進むことを願いたい。

「オーケストラがやって来た」のDVDボックスを前に買った。近い内にそれを少し観よう。